Ein Wiener in Amerika

Fantasie und Dichtung gegen Wahrheit und verbürgte Historie. Eine tollkühne Spurensuche im Wilden Westen, rekonstruiert anhand des Tagebuchs des Dr. Pertl.

Leseprobe

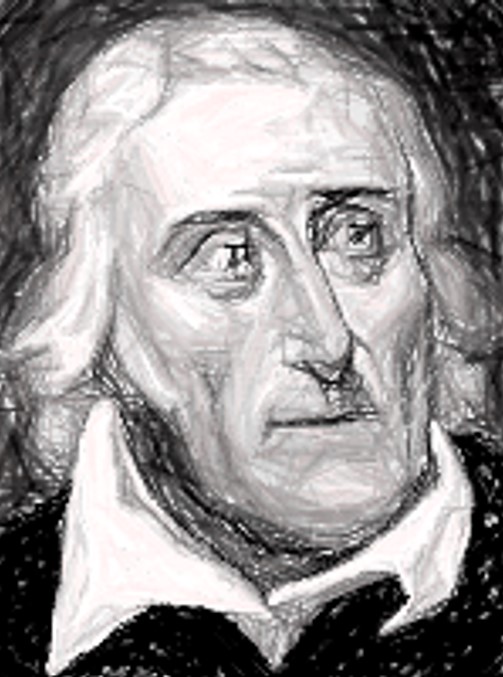

(…) Ich lauschte noch einen Augenblick, dann klopfte ich an. Das Geigenspiel verstummte. Ich hörte Stimmen, ein Poltern, dann feste Schritte auf dem Dielenboden. Die Tür öffnete sich, und durch den Spalt schob sich Da Ponte. Er war nicht mehr ganz so kräftig wie noch zu Zeiten des guten Kaisers Joseph in Wien, entweder hatte ihm die englische Küche, das viele Reisen oder die Gläubiger so zugesetzt. Aber da war immer noch der spöttische Blick und der schmale Mund mit den stets zu einem Schmunzeln hochgezogenen Mundwinkeln, als ob die ganze Welt eine Bühne und das Leben eine einzige Commedia wäre. Die Haare hatten die Stirn verlassen, doch er machte aus der Not eine Tugend und hatte sie fest nach hinten gekämmt, wo sie über die Ohren und bis über den Kragen fielen.

Mit einer Hand zog er die Tür hinter sich bei, so dass ich keinen Einblick in die Kammer erhaschen konnte, mit der anderen schob er mich zurück. »Wir können über alles reden«, stieß er unvermittelt hervor, »unter Gentlemen«. Ich musste an mich halten, um nicht laut heraus zu lachen. Wie seltsam das war, eben noch, unten vor dem Gastwirt in seiner Nichtigkeit, ließ ich mich aus dem Gleichgewicht bringen, hier, vor dem Hofdichter Da Ponte fühlte ich eine grenzenlose Überlegenheit.

»Sie irren sich«, sprach ich ihn auf Deutsch an, »ich komme nicht in … Geschäften, jedenfalls nicht der Art, die Sie vermuten.«

Er sah mich eindringlich an, als stünden mir meine Absichten auf der Stirn geschrieben. »Sie kommen aus Vienna, das höre ich, ich habe es lange genug ertragen müssen.« Ein klein wenig neigten sich seine Mundwinkel. »Was wollen Sie?«

Ich nahm an, es sei das Beste, nicht lange um den heißen Brei zu reden. »Ich suche Mozart.«

»Ah, Signor Mozart, das Uccellino ist …« er verschränkte seine Daumen und ließ die Handflächen flattern, »ausgeflogen aus dem Käfig. Und jetzt ist er hier, und dann dort, und dann wieder ganz woanders.«

»Sie haben mit ihm gesprochen?«

»Kommen Sie.« Mit einem Ruck zog er die Tür ins Schloss, während drinnen gleichzeitig ein Kind aufweinte. »Kommen Sie«, und er wandte sich die dunkle Stiege hinab. Mit festem Schritt durchmaß er die Schenke und nahm im Nebenraum an einem der Tische Platz. Mit großer Gebärde lud er mich ein, dass ich mich zu ihm setze, also nahm ich Platz. »Webber, zwei Pint vom Hellen«, rief er zum Wirt hinüber, der trotz der angespannten Finanzlage seines Gastes der Order nachkam. Als er die zwei Gläser vor uns auf den Tisch stellte, hielt Da Ponte den Mann an seinem Wams fest. »Sie sind doch gewiss hungrig«, sagte er zu mir gewandt, um gleich darauf seine Bestellung aufzugeben. »Für den Herrn meine Spezialität, du weißt, und für mich den Mäsch mit Soße.« Er zeigte auf seinen Mund, und wiegte mit dem Ausdruck des tiefsten Bedauerns den Kopf. »Meine Zähne, certo, das wissen Sie.« Ich erinnerte mich, dass sein Gebiss schon vor vielen Jahren fast vollständig einem Anschlag zum Opfer gefallen war, Liebeshändel sagte man, eine Intrige sagte Da Ponte, wie alle Widrigkeiten in seinem Leben nur das Werk von Intriganten waren. »Ich muss

weich essen, aber die Pasta hier, eh, che schifo!« Seine freundlichen Mundwinkel zogen sich nach unten, und für einen Augenblick sah es so aus, als ob er seinen Mageninhalt auf das Tischtuch zwischen uns ausgießen wollte.»Und Mozart? Haben Sie Mozart gesehen, gesprochen?«, unterbrach ich ihn.

»Ach, Mozart«, sagte er, und ich glaubte darin einen abfälligen Klang zu hören. »Ich war in Nuova York in einer Buchhandlung und unterhielt mich mit dem Libraio über die Werke italienischer Dichter. Ich kenne nur fünf, die es wert sind, Dichter genannt zu werden, erdreistete sich der junge Mann und zählte sie mir auf: Ariosto, Petrarca, Dante, Boccaccio, Tasso – da kam aus dem hinteren Winkel der Buchhandlung eine wohlbekannte Stimme: ›Aretino, Bandello, Marino, Basile, Metastasio, Goldoni, Gozzi‹, so zählte sie alle Poeta auf, die Italiens Literatur groß gemacht haben.«

»Und die Stimme, das war Mozart.«

»Certo, das war mein Mozart. Wir sind den ganzen Nachmittag umhergezogen, ich habe ihm mein Nuova York gezeigt, und abends bei Ferrando haben wir fein Pasta und Rotwein.«

»Und …?«

»Ebbene, wir haben abgemacht, dass wir Don Giovanni auf die Bühne bringen, in Nuova York, für die Ignoranti, die sollten sehen, was Mozart und Da Ponte noch fertigbringen. Wir haben uns verabredet für den nächsten Tag, aber Mozart ist nicht gekommen. Entweder hatte er schon zu viel Wein im Kopf, als er in den Handel einschlug, oder er hat es vergessen oder er ist verhindert worden oder …«

»… er wollte nicht kommen«, ergänzte ich den Satz. Da Ponte nickte stumm. »Und jetzt? Wo ist er? Ist er noch in Neuyork?«

Da Ponte zuckte mit den Schultern. »Woher soll ich das wissen? Ich habe nicht mehr mit ihm gesprochen seit jenem Abend, und ich habe auch niemanden anderen getroffen, der es mir hätte sagen können.«

Plötzlich trat jemand an unseren Tisch und wir schreckten beide hoch, so versunken waren wir in unser Gespräch.

»Nancy!« entfuhr es Da Ponte, »was ist, meine Liebe? Geht es Luigi schlechter?« Und zu mir gewandt: »Mein kleiner Sohn, er fiebert seit Tagen.« Er sprang auf und ging seiner Frau voraus durch den Schankraum und die Hintertür zum Stiegenhaus. Nancy Grahl Da Ponte war eine Frau von reizendem Äußeren, selbst in der Sorge um den kranken Sohn strahlten ihre Augen geradezu überwältigend, auffallend elegant gekleidet war sie für diese eher ärmliche Umgebung und die prekären Lebensumstände, in die ihr Mann sie gebracht hatte. Moment mal, Da Ponte musste jetzt auf die 60 gehen, und Nancy war, ich denke mal nicht älter als 35? Ha, ob das wohl eine Commedia des Meisters war, ins wahre Leben umgesetzt? (Später erfuhr ich, dass Signora Da Ponte auf 30.000 Piaster eigenem Geld saß, das ihr Mann nicht anrührte. Liebe hat offensichtlich viele Gesichter.)

Mit seinem schnellen Aufbruch (›Mein armer Luigi!‹) hatte Da Ponte allerdings wieder einmal bewiesen, was für ein schlauer Hallodri er doch war, immer noch von schnellem Verstand und nicht ohne Witz: Die Zeche blieb an mir hängen.

So habe ich Lorenzo Da Ponte gesehen. Ich weiß, warum er den Mund geschlossen hält.

Einer geht noch:

(…) Ich hatte mir vorgenommen, ins Geradewohl zu spazieren und an jeder Straßenkreuzung abwechselnd rechts und links abzubiegen. Bliebe ich erfolglos, sollte das meine Stimmung nicht trüben – ein andere Art Spiel, heute Abend. Bald gelangte ich in die Nähe des Stadtrandes in eine ärmliche Gegend, und als ich an der nächsten Wegscheid nicht mehr meinen Spielregeln – rechts, links, rechts – folgte, fand ich mich doch tatsächlich vor einem Haus wieder, das allem Anschein nach öffentlich dem Verborgenen diente. Alle Fenster waren hell erleuchtet, auf den Stufen zur Veranda saßen zwei Mädchen, deren offenherzige Bustiers wie das Ladenschild eines Tandlers den Weg wiesen, von drinnen schallte ein Piano, das verstummte, als ich eintrat.

Ich bemerkte augenblicklich, dass mich alle im Raum sofort als Fremden erkannten, dem die Hausherrin nun besondere Aufmerksamkeit zollte. Sie war nicht viel anders gekleidet als Misses Morgan, meine Pensionswirtin, schien allerdings um vieles älter und fülliger, eine körperliche Beschaffenheit, die sie in Herzlichkeit und Feingefühl umsetzte, so dass ich alle Befangenheit ablegte und ihrer Empfehlung für eines der Mädchen bereitwillig folgte. Ihre Wahl war nicht auf eine jener Hürchen gefallen, die auf einem Kanapee in der Ecke saßen und sich fortwährend neckten, sondern auf jene, dessen Klavierspiel mein Erscheinen unterbrochen hatte.

Sie ging mir voraus nach oben und in eine Kammer, die nur mit einem Bett, einem Stuhl, einem Spiegel und einer Waschmuschel ausgestattet war. Sie goss aus einer Kanne Wasser in die Schaff und schob mich wortlos dorthin. „Wie heißt du?“, fragte ich sie, wohl wissend, dass sie mir nicht den Namen nennen würde, den ihr Taufpate ihr gegeben und ihr Vater vererbt hatte. „Melete“, antwortete sie zu meiner großen Überraschung, Melete, die titanische Muse der Fertigkeit – das klang verheißungsvoll. Während wir uns entkleideten, fing sie das Singen an, trällerte vor sich hin, bis sich die Melodie, die sie arglos suchte, einfand. „Da-dada, da-dada, da-da-dadadada“, eine langsame, zärtliche, heiter-gelöste Weise. Sie hielt ein, um sich auf das Öffnen ihrer Korsetthaken zu konzentrieren. Dann wiederholte sie von Anfang „Da-dada, da-dada, da-da-dadadada“, und dann mit Worten, die ich nur verstand, weil auch ich sie kannte: „Bei Mennern, welsche Liebe fuhln, fellt au ein gutes Hörze nickt. Die sussen Triebe dadadadada, is denn de Weiber erste Flickt.“

„Melete!“ entfuhr es mir viel zu heftig und viel zu laut, so dass sie erschrocken herumfuhr, jedoch nicht erschrocken genug, um den Glanz, den das Liedchen auf ihr Gesicht gezaubert hatte, vollends verschwinden zu lassen. Jetzt hob ich an mit meinem wenig geübten Bariton, und da ich nicht wusste, ob sie viel mehr als diese vier Zeilen kannte, begann ich noch einmal von vorn: „Bei Männern, welche Liebe fühlen, fehlt auch ein gutes Herze nicht.“ Und gemeinsam mit Melete: „Die süßen Triebe mitzufühlen, ist dann der Weiber erste Pflicht.“ Hat es das schon einmal in der Weltgeschichte gegeben, ein Mann, der seinen Wams an einen Wandnagel am Susquehanna gehängt und seine Hosen auf die Fußknöchel heruntergelassen hat, und eine Hure, die sich in ihrem Namen ihrer Fertigkeiten rühmt und schamlos die Blüte ihrer jugendlichen Schönheit präsentiert, singen gemeinsam Paminas und Papagenos Liebesduett.

„Woher kennst du das?“, frage ich sie.

„Von einem Herrn, der vor einiger Zeit hier war. Der hat so schön das Piano gespielt und dazu gesungen. Er hat uns dazu eine Geschichte erzählt von der magischen Flöte.“

Ich sah sie nur an, fragte nichts. Doch sie sagte: „Ich war mit ihm hier“, sie wies auf das Bett hinter ihr, „und was die magische Flöte betrifft …“

Mit einer Bewegung schnitt ich ihr das Wort ab. Keine Bilder, ich wollte keine Bilder in meinem Kopf. „Mozart“, sagte ich stattdessen, „er hieß Wolfgang Mozart, nicht wahr?“

Sie zuckte mit den Schultern. „Nein, nicht Wolf, nicht Mossat.“ Ich schaute sie verunsichert an. „Er hieß: Amadee“, hauchte sie, „der Name ist französisch und hat was mit Liebe zu tun.“

Ich hatte sie wieder, die Spur, und bevor es mir schwindelig wurde vor so viel glücklichem Zufall, setzte ich mich auf das Bett und stand auch nicht mehr auf, bis Melete ihrem Namen alle Ehre bereitet hatte. Auf dem Nachhauseweg, den ich zu meiner eigenen Überraschung traumwandlerisch sicher fand (nur einmal ging ich einen Häuserblock zu weit und musste eine Abkürzung durch einen Gemüsegarten und einen Ziegenstall nehmen), sang ich:

„Die Lieb versüßet jede Plage,

Ihr opfert jede Kreatur.

Sie würzet unsre Lebenstage,

Sie wirkt im Kreise der Natur.

Ihr hoher Zweck zeigt deutlich an,

Nichts Edlers sei, als Weib und Mann.

Mann und Weib, und Weib und Mann,

Reichen an die Gottheit an.“